Politisches Nachtgebet

Die Veranstaltungsreihe "Politisches Nachtgebet" findet mehrmals im Jahr in unserer Kirche statt.

KI - lebensdienlich oder lebensbedrohlich?

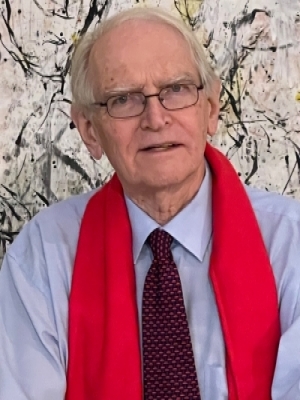

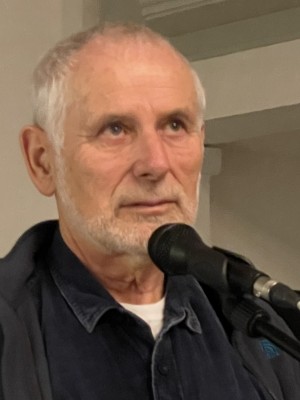

Martin Kutz von der TU Dresden sprach beim Politischen Nachtgebet im Juni über Künstliche Intelligenz

Ist die Künstliche Intelligenz (KI) die „vierte Kränkung der Menschen“? Aus theologischer Sicht: Nach Kopernikus (die Erde ist nicht das Zentrum des Universums), nach Darwin (der Mensch stammt vom Affen ab), nach Freud (das Ich ist nicht der Herr im Haus) nun die KI (Roboter können alles besser als der Mensch selbst)? Kann die KI also Gott ähnlich sein oder werden? Martin Kutz forscht zur KI an der TU Dresden, er hat Elektrotechnik und Theologie studiert, er sprach beim Politischen Nachtgebet im Juni über „Künstliche Intelligenz und ihre gesellschaftliche Relevanz“ und schloss mit Betrachtungen zu KI und Kirche.

Es war Zufall, aber am selben Tag hatte Papst Franziskus beim G7-Gipfel in Italien ebenfalls über KI gesprochen - er nannte es „ein faszinierendes, aber unheimliches Instrument“. Schon vorher hatte er zu dem Thema Stellung bezogen: Er hoffe, „dass der Fortschritt bei der Entwicklung von Formen künstlicher Intelligenz letztlich der Sache der menschlichen Geschwisterlichkeit und des Friedens dient“. Und prägte den Begriff der „Algorethik“, die ethische Entwicklung von Algorithmen. Dem hätte sich wohl jeder der Anwesenden im Kirchenraum angeschlossen. Aber so einfach ist es nicht.

Martin Kutz widmete sich zunächst einem Abriss der Entwicklung der KI. Um 1930 habe die Forschung an solchen Systemen begonnen, 1943 entdeckte man aus der Gehirnforschung den Aufbau neuronaler Netze (die selbst lernen können), 1956 wurde erstmals der Begriff „Künstliche Intelligenz“ verwendet. In kurzer Zeit habe es sehr große Weiterentwicklungen auf dem Gebiet gegeben, allgemein bekannt wurde das Thema spätestens seit ChatGPT - ein Werkzeug, das aus einem ungeheuren Datenvolumen, das ihm zur Verfügung steht, zum Beispiel selbsttätig Texte erstellt, Antworten gibt, auch komplexe Themen zusammenfasst und erklärt, Vorschläge liefert.

Die KI-Anwendungen machen auch (noch) Fehler, manchmal gänzlich fantasierte Angaben, entwickeln sich aber rasend schnell weiter - je weniger zu erkennen ist, dass es sich um KI handelt, desto größer ist auch die Gefahr von Missbrauch: Fake News, Deep Fake, Desinformation, Einflussnahme auf gesellschaftliche Entwicklungen, politische Prozesse, Demokratien.

„Künstliche Intelligenz braucht menschliche Intelligenz“, sagte Kutz in seinem Vortrag. Ob das immer so sein werde, da hatte auch er keine Antwort. Es gibt aber Forscher, die prognostizieren, das schon zum Ende dieses Jahrhunderts die KI sich selbst reproduzieren könne. Auf jeden Fall sei die KI eine „disruptive Technologie“ - sie betreffe alle Lebensbereiche. Beispiele? Die Kunst - ungeklärt ist die Frage nach der Urheberschaft, wenn KI ein Kunstwerk herstellt. Das Militär - wer übernimmt die Verantwortung, wenn Menschen durch autonome Waffensysteme getötet werden? Die Bildung - Unterstützung für Lehrkräfte bei der automatisierten Bewertung von Arbeiten ist möglich, aber sollen Maschinen auch die Erziehung übernehmen, und wenn ja, nach welchen Kriterien? Die Arbeitswelt - einst ersetzten Maschinen manuelle Arbeit, jetzt ersetzen Maschinen auch kognitive Arbeit.

Ist die KI „eine lebensdienliche Technik, die sich in eine lebensbedrohliche wandelt“? KI zwiespältig zu sehen, hat durchaus seine Berechtigung. Kutz hatte noch ein ganz simples Beispiel: „KI kann helfen, dem Klimawandel entgegenzuwirken“, sagte er, „ist aber selbst sehr ressourcenintensiv - Energie, Wasser für die Kühlung (andererseits lasse sich die Abwärme wiederum nutzen), Verbrauch von Materialien, seltenen Erden, …“ Auf jeden Fall brauche es Regeln und Kenntnisse, um mit KI umzugehen. „Einfache Medienkompetenz reicht da nicht.“

Und schließlich die Kirche und das Menschliche. Es gibt schon Versuche mit Künstlicher Intelligenz und „sozialer Robotik“, die eingesetzt wird etwa in Altersheimen, in der Demenz-Pflege, auch für Gespräche über die Bibel und Gott, für das Gebet, den Segen. Ein Thema, an dem Martin Kutz intensiv arbeitet - er hatte deshalb zu Robotern, KI und Kirche einen Fragebogen dabei und bat die Besucher, ihn auszufüllen. Die Frage, ob die KI in der Seelsorge einsetzbar sei, beantwortete er mit einem Augenzwinkern - eigentlich ja: Sie sei sehr geduldig, urteile nicht, sei stets verfügbar, sozusagen der ideale Pfarrer („Entschuldigung, Herr Beyer, ich will Ihnen nicht zu nahe treten“).

Pfarrer Beyer nahm es mit Humor. Schon zu Beginn hatte er bekannt: „Ich habe meine Schwierigkeiten mit der Künstlichen Intelligenz.“ Der Mensch habe neben der sinnlichen Wahrnehmung auch Intuition, eine Art von Gefühl. „Haben Maschinen ein Verständnis im tieferen Sinne?“, fragte er. Kreativ sein, Phantasie und Einfühlung zeigen, Neues schaffen, schöpferisch werden, das könne nur der Mensch. Und verwies auf Peter Setzmann am Flügel: „Da nennt man das dann Künstler.“ Und in der Tat hatte Peter Setzmann mit einer eindringlichen Improvisation den Abend besonders eingeleitet. Das empfand auch Martin Kutz: Die Musik, sagte er, habe „eine Gebrochenheit, Licht und Schatten, die schon auf unser Thema hindeuten.“

Bernd Hempelmann / Foto: Karla Tolksdorf-Hempelmann

Das „Projekt Europa“ - nicht nur Wirtschaft, sondern auch Werte

Die sächsische Justizministerin Katja Meier sprach kurz vor der Europawahl beim Politischen Nachtgebet im Mai

Der Termin war mit Bedacht gewählt. Es war wenige Tage vor der Europawahl, als die in Sachsen zuständige Ministerin Katja Meier (Grüne) Ende Mai zum Politischen Nachtgebet in unsere Kirche kam. Eigentlich Staatsministerin der Justiz, umfasst ihr Arbeitsgebiet ausdrücklich auch Demokratie, Europa und Gleichstellung. Themen, die durchaus einen inneren Zusammenhang haben - und Ministerin Meier widmete sich engagiert der Frage: In welchem Europa wollen wir leben?

Dabei stellte sie gleich klar: Europa ist mehr als nur ein  Fördermittelgeber mit hoch bürokratisiertem (und deswegen oft kritisiertem) Apparat. So sehen Europa viele - von dem Geld aus europäischen Förderfonds habe Sachsen immerhin sehr profitiert. Dass Sachsen heute für seine Innovationskraft bekannt sei, habe auch damit zu tun. Und die Gelder aus Europa machten Sachsen noch dazu zukunftsfähig. Aber es ist nicht das Europa der Wirtschaft, sondern noch ein weiteres, das „Projekt Europa“, wie sie es mehrfach nannte: das Europa der Werte, ein Friedensprojekt, offene Grenzen, ein Europa der Vielfalt.

Fördermittelgeber mit hoch bürokratisiertem (und deswegen oft kritisiertem) Apparat. So sehen Europa viele - von dem Geld aus europäischen Förderfonds habe Sachsen immerhin sehr profitiert. Dass Sachsen heute für seine Innovationskraft bekannt sei, habe auch damit zu tun. Und die Gelder aus Europa machten Sachsen noch dazu zukunftsfähig. Aber es ist nicht das Europa der Wirtschaft, sondern noch ein weiteres, das „Projekt Europa“, wie sie es mehrfach nannte: das Europa der Werte, ein Friedensprojekt, offene Grenzen, ein Europa der Vielfalt.

Wenige Tage zuvor hatte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron vor Tausenden von vielen, gerade auch jungen Menschen auf dem Neumarkt gesprochen. Ein flammendes Plädoyer. „Europa ist nicht Ziel, es ist Kompass“, zitierte ihn die Ministerin. Viele Errungenschaften in der EU seien keineswegs so selbstverständlich, wie sie heute hingenommen werden. Gerade vor dem Hintergrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine müsse man ohnehin „vorsichtig sein, was Selbstverständlichkeiten angeht“. Es brauche eine wehrhafte Demokratie. „Vermeintliche Selbstverständlichkeiten“ würden nur überdauern, „wenn wir uns anti-europäischen Tendenzen entgegenstellen“.

Europa stehe vor großen Herausforderungen, räumte Ministerin Meier ein. „Es gibt viel zu tun“, aber „es ist unerhört wichtig, dieses Projekt Europa - und wir können das gemeinsam bewerkstelligen“. Die Sachsen seien seit der Osterweiterung der EU „aufgrund ihrer Mittellage geradezu prädestiniert dazu“, Mittler für Begegnungen zu sein. Für Europa zu werben, Erfahrungen zu teilen. Es sei „dringend erforderlich, Begeisterung für das Projekt Europa zu schaffen“. Gefahren sah sie unter anderem im zunehmenden Nationalismus in vielen Staaten. Mit Einschränkungen für Meinungs- und Pressefreiheit, Rechtsstaat und Demokratie - lobend zu erwähnen sei Polen, das es in demokratischer Wahl geschafft habe, diese Entwicklung wieder umzukehren; ein Zeichen der Hoffnung.

Geopolitisch habe Europa nur gemeinsam eine Chance, fügte unser Pfarrer Gabriel Beyer am Ende noch hinzu: „Wenn wir ernst genommen werden wollen, dann müssen wir uns auch selbst ernst nehmen als Europa.“ Ansonsten war er in Sangeslaune an diesem regnerischen Abend. „Wir singen uns das Wetter schön“, sagte er und ließ „Wie lieblich ist der Maien“ anstimmen. Später ging es noch um Gottes Willen als Grundlage für all unser Tun (Lied 497 im Gesangbuch) und zum Abschied um eine gesegnete Nachtruhe (Lied 489: „Gehe ein in Deinen Frieden, schlafe einen guten Schlaf…“ ). Auf solche guten Wünsche stimmte Peter Setzmann am Flügel für Europa ein mit der „Eurovision-Hymne“ (eigentlich das Te Deum von Marc-Antoine Charpentier) und dem allseits vertrauten Volkslied „Die Gedanken sind frei“.

Bernd Hempelmann / Foto: Karla Tolksdorf-Hempelmann

Erfolg der Populisten - Krise der Demokratie?

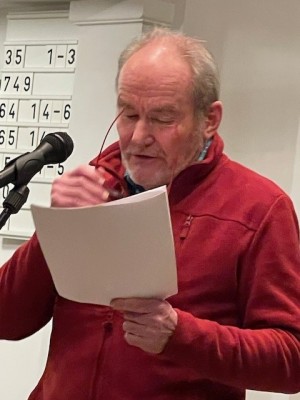

Der Soziologe Prof. Dr. Karl-Siegbert Rehberg beim Politischen Nachtgebet im April

Ein Erstarken des Populismus wird allgemein beobachtet - in vielen Staaten der Welt und in Deutschland auch. Die Auswirkungen werden oft beklagt, zunehmend gefürchtet. Ist er „das süße Gift der einfachen Wahrheiten“ in einer immer komplizierteren Welt? Der Soziologe Dr. Karl-Siegbert Rehberg, lange Jahre Professor an der TU, mittlerweile emeritiert, versuchte darauf eine Antwort beim Politischen Nachtgebet in unserer Kirche im April und kam zu vielschichtigen Erklärungen.

Wo Menschen mit  ihrer persönlichen Lage unzufrieden sind, das Vertrauen verloren haben in Politik und Institutionen, haben Populisten leichtes Spiel. Sie schüren Ängste in einer ohnehin verunsicherten Gesellschaft: „Da werden negativ aufgeheizte Gefühlslagen durch Faktenmissachtung angefacht.“ Das habe auch zu tun mit einer zunehmenden Neoliberalisierung - die Schere zwischen arm und reich wird größer. Gerade den Osten Deutschlands habe nach der Wende diese Polarisierung, verbunden mit massiver Privatisierung, besonders getroffen: „Bei der Wende war die Hoffnung, dass sich vieles verbessern würde, ein zentraler Punkt.“ Stattdessen: Modernisierungskrise, verbunden mit einer Sinnkrise, mittlerweile auch mit einer politischen Krise, Krieg, Migration und Flüchtlingsströme - das sei ein „schockhafter Zusammenhang, der vieles erklärt“. Rehberg sparte auch nicht mit Kritik am Agieren der aktuellen Bundesregierung.

ihrer persönlichen Lage unzufrieden sind, das Vertrauen verloren haben in Politik und Institutionen, haben Populisten leichtes Spiel. Sie schüren Ängste in einer ohnehin verunsicherten Gesellschaft: „Da werden negativ aufgeheizte Gefühlslagen durch Faktenmissachtung angefacht.“ Das habe auch zu tun mit einer zunehmenden Neoliberalisierung - die Schere zwischen arm und reich wird größer. Gerade den Osten Deutschlands habe nach der Wende diese Polarisierung, verbunden mit massiver Privatisierung, besonders getroffen: „Bei der Wende war die Hoffnung, dass sich vieles verbessern würde, ein zentraler Punkt.“ Stattdessen: Modernisierungskrise, verbunden mit einer Sinnkrise, mittlerweile auch mit einer politischen Krise, Krieg, Migration und Flüchtlingsströme - das sei ein „schockhafter Zusammenhang, der vieles erklärt“. Rehberg sparte auch nicht mit Kritik am Agieren der aktuellen Bundesregierung.

Und er warnte vor der AfD, die er - nicht zuletzt durch die Positionen und Äußerungen einer zentralen Figur wie Björn Höcke - als höchst problematisch und rechtsradikal sieht. Dennoch halte er es für falsch, sie pauschal als „Nazis“ zu bezeichnen. Er wolle keineswegs „die AfD schonen, denn sie ist schlimm genug“, aber er fürchte den „Verlust der Vorstellung davon, was das Nazi-Regime und seine mörderischen Praktiken betrifft - von der Auslösung des Zweiten Weltkrieges bis zur Shoah“.

Einen Beitrag zum Popularismus leisten mit ihrer Möglichkeit zur extremen Verrohung auch die (un)sozialen Medien, die zwar dazu beigetragen haben, dass die Welt heute so vernetzt ist wie nie zuvor, die Utopie einer „Weltgesellschaft“ aber habe sich daraus nicht entwickelt. Man müsse eine sachliche Auseinandersetzung immer wieder versuchen - allerdings durchaus mit dem Dilemma, wie viel Toleranz man dem Intoleranten entgegenbringen könne. Wichtig sei eine wehrhafte Demokratie. Ihren Schutz könne man nicht allein den Institutionen überlassen: „Es braucht eine starke Zivilgesellschaft.“ Eine „schweigende Mehrheit“ sei kein Garant für Stabilität, sie könne auch zerstörerisch sein. Trotz aller Gefahren - eine Ende der Demokratie sehe er nicht, sagte Rehberg, sie müsse als Staatssystem aber immer verteidigt werden.

Manch einer im Publikum hatte etwas anderes erwartet von diesem Abend - mehr Antworten auf die Frage, was gegen die Anfälligkeit für und den Populismus selbst zu tun sei. Prof. Rehberg hatte das offenbar geahnt und sagte, er hoffe, er habe niemanden enttäuscht, aber sein Anliegen sei es gewesen, vornehmlich die Zusammenhänge aufzuzeigen.

Am Flügel begleitete an diesem Abend Hans-Christoph Werneburg das Nachtgebet. Der „Frühling“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und am Ende die „Sehnsucht nach dem Frühling“, Musik von Mozart (und besser bekannt als „Komm, lieber Mai, und mache…“), gesungen von Anett Ziller, setzten Hoffnungszeichen. Sie hatte vorher auf der Geige den Beatles-Klassiker „Yesterday“ gespielt, begleitet wiederum von Christoph Werneburg, der auch noch das besinnliche „La Rêveuse“ von Marais eingestreut hatte.

Pfarrer Gabriel Beyer resümierte im Schlussgebet, dass die eine Wirklichkeit mittlerweile in viele zerfällt, dass viele überfordert sind in einer immer komplexer werdenden Welt, und dass wir Gott anrufen können in der Hoffnung auf „Dein Reich, in dem alle Widersprüche aufgehoben sind“.

Bernd Hempelmann / Foto: Karla: Tolksdorf-Hempelmann

„Auf der Suche nach Gerechtigkeit“

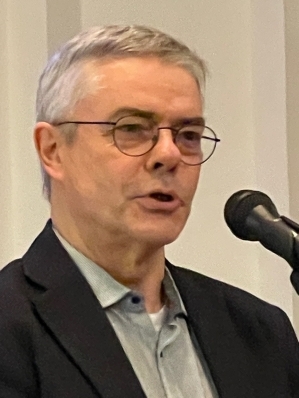

Superintendent Christian Behr und Silke Pohl beim Politischen Nachtgebet im März

„Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit“ - mit dem Lied 263 aus dem Gesangbuch stimmten Pfarrer Gabriel Beyer und die Besucher sich ein auf einen vielschichtigen Abend beim Politischen Nachtgebet im März. „Wie im Himmel, so auf Erden?“ fragten Christian Behr, Superintendent Dresden-Mitte, und Silke Pohl vom Ökumenischen Informationszentrum und machten sich auf die „Suche nach Gerechtigkeit“.

Keine einfache Aufgabe, denn „aus welcher Richtung wollen wir uns der Gerechtigkeit nähern?“, fragte Superintendent Behr: „Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Gerechtigkeit zwischen den Menschen?“ Und er sprach an, was viele bewegt: die Gerechtigkeit - was fordert sie von uns, was bringt sie uns? Meistens gehe es ohnehin um fehlende Gerechtigkeit. Dabei sei sie - neben Klugheit, Tapferkeit und Maßhaltung - eine der vier Kardinaltugenden. Ist Gerechtigkeit vor Gott also zu erreichen durch gute Taten? Oder durch den Glauben allein, wie Luther es beschrieben hat? Und definiert man die Gerechtigkeit zwischen Menschen nach Leistung oder Bedarf oder ganz anders - eine Frage, die schon im Gleichnis der Arbeiter im Weinberg gestellt worden sei (wo alle am Ende denselben Tageslohn bekommen, obwohl sie unterschiedlich lange gearbeitet haben).

Keine einfache Aufgabe, denn „aus welcher Richtung wollen wir uns der Gerechtigkeit nähern?“, fragte Superintendent Behr: „Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Gerechtigkeit zwischen den Menschen?“ Und er sprach an, was viele bewegt: die Gerechtigkeit - was fordert sie von uns, was bringt sie uns? Meistens gehe es ohnehin um fehlende Gerechtigkeit. Dabei sei sie - neben Klugheit, Tapferkeit und Maßhaltung - eine der vier Kardinaltugenden. Ist Gerechtigkeit vor Gott also zu erreichen durch gute Taten? Oder durch den Glauben allein, wie Luther es beschrieben hat? Und definiert man die Gerechtigkeit zwischen Menschen nach Leistung oder Bedarf oder ganz anders - eine Frage, die schon im Gleichnis der Arbeiter im Weinberg gestellt worden sei (wo alle am Ende denselben Tageslohn bekommen, obwohl sie unterschiedlich lange gearbeitet haben).

Für Behr gehören drei Dinge immer zusammen: Gerechtigkeit, Friede, die Bewahrung der Schöpfung. Das sollen wir erstreben auf Erden. „Wie im Himmel“ - dieser Teil des Abendmottos inspirierte Peter Setzmann für die musikalische Begleitung am Flügel. Zum Auftakt spielte er ein Stück aus dem gleichnamigen Musikfilm, zwischendurch sanft Jazziges mit „Night and Day“ sowie „My Blue heaven“, zum Ausklang „Der Mond ist aufgegangen“. Da gestattete sich Pfarrer Beyer sogar einen kleinen Scherz: es sei doch „höchst ungerecht, dass Herr Setzmann so viel besser Klavier spielt als ich“.

Eine Brücke zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit hatte zuvor Silke Pohl geschlagen, die sich im Ökumenischen Zentrum mit Fragen der Gerechtigkeit beschäftigt. Seit dem 18. Jahrhundert habe die Ungleichheit in den - jedenfalls europäischen - Gesellschaften abgenommen, nach 1918 sei sie wieder gestiegen: der Reichtum konzentriere sich auf immer weniger Menschen. Aber das war nur ein Aspekt ihrer Überlegungen zur Gerechtigkeit. Sie erläuterte ein Modell aus „vier Arenen, die Gerechtigkeitsfragen behandeln“: die Oben-Unten-Arena - dort werde die ökonomische Verteilung von Geld und Macht diskutiert (und ja, dazu gehörten auch Streiks - sie könnten „eine Möglichkeit sein, zu einer Umverteilung, einer gerechteren Verteilung des Reichtums zu kommen“); die Innen-Außen-Arena - dort gehe es um Migration und die - mittlerweile hart geführte - Diskussion, wer darf kommen, wer bekommt Unterstützung; die Wir-Sie-Arena - dort gehe es um Rassismus und Geschlechtergerechtigkeit; die Heute-Morgen-Arena - die Klimapolitik, auch dort „geht es sehr emotional zur Sache“. Die letzte Arena unterscheide sich von den anderen, weil sie sich nicht allein auf Konflikte in der Gegenwart, sondern auch auf die Zukunft beziehe.

In allen Arenen gebe es den Ruf, die Rufe nach Gerechtigkeit, fasste Silke Pohl zusammen. „Aber wollen wir sie hören?“ Oder solle alles bleiben, wie es ist oder „wieder so, wie es früher (oder niemals) war“? Die demokratische Gesellschaft war ihre Hoffnung - sie habe „die Möglichkeit, solche Themen zu verhandeln und zu Ergebnissen zu kommen.“ Wichtig sei dabei, auch international, einander zuzuhören. Das betreffe gerade auch den Christenmenschen - „den Ruf nach Gerechtigkeit zu hören und damit auch den nach mehr Menschlichkeit“. Oder - wie Superintendent Behr den Propheten Amos zitierte - dass „die Gerechtigkeit ströme wie ein nie versiegender Bach“.

Bernd Hempelmann, Foto: Karla Tolksdorf-Hempelmann

Vom Wissen zum Tun - wie wir die Welt retten

Annika Schmid und Christian Bärisch beim Politischen Nachtgebet im Februar

Es ging um eine der großen Fragen - manche sagen: DIE große Frage - der Gegenwart beim Politischen Nachtgebet im Februar: den Klimawandel. Wir wissen doch eigentlich viel darüber - Erderwärmung und ihre Gefahren, der Einfluss des Menschen, Extremwetterlagen, Umweltkatastrophen, Hungersnöte, zu viel Hitze und Überschwemmungen, dabei Trockenheit, Waldbrände, unbewohnbar werdende Gebiete… Das alles wissen wir - aber: Warum fällt es vielen so schwer, sich mit dem eigenen Handeln darauf einzustellen?

Die Psychologin Annika Schmid und der Soziologe Christian Bärisch vom Verein „Zukunftsgestalten e.V.“ beschäftigen sich mit dieser Frage. „Vom Wissen zum Tun - wie wir die Welt retten“ war ihr Thema an jenem Februar-Abend in unserer Kirche. Wenn wir wissen, was zu tun wäre, es aber trotzdem nicht machen, dann fühlt sich das nicht gut an. „Wir kommen in einen unangenehmen Spannungszustand“, erklärte die Psychologin: „die kognitive Dissonanz“. Das hat Gründe. Das ganze Klima-Thema ist einem viel zu kompliziert, Menschen, die man kennt, haben vielleicht ganz andere Ansichten, mit ihnen will man nicht brechen, man will sich nicht der Kritik aussetzen von Leuten, die das alles anders sehen, man hat schon so viel investiert, dass es schwer ist umzukehren und gegenzusteuern. Andererseits stehe man „fassungslos vor der Tatsache, dass wir die Lebensgrundlage unserer und zukünftiger Generationen aufs Spiel setzen“.

Die Psychologin Annika Schmid und der Soziologe Christian Bärisch vom Verein „Zukunftsgestalten e.V.“ beschäftigen sich mit dieser Frage. „Vom Wissen zum Tun - wie wir die Welt retten“ war ihr Thema an jenem Februar-Abend in unserer Kirche. Wenn wir wissen, was zu tun wäre, es aber trotzdem nicht machen, dann fühlt sich das nicht gut an. „Wir kommen in einen unangenehmen Spannungszustand“, erklärte die Psychologin: „die kognitive Dissonanz“. Das hat Gründe. Das ganze Klima-Thema ist einem viel zu kompliziert, Menschen, die man kennt, haben vielleicht ganz andere Ansichten, mit ihnen will man nicht brechen, man will sich nicht der Kritik aussetzen von Leuten, die das alles anders sehen, man hat schon so viel investiert, dass es schwer ist umzukehren und gegenzusteuern. Andererseits stehe man „fassungslos vor der Tatsache, dass wir die Lebensgrundlage unserer und zukünftiger Generationen aufs Spiel setzen“.

Um da einen Weg herauszufinden, muss man stark sein. Der Soziologe stellte die Frage. „Wer sind denn wir?“ Auf welcher Ebene wollen wir gemeinsam etwas tun? Man kann sich organisieren - in Parteien, Vereinen, Verbänden, in Initiativen, mit Freunden und Familie. Aber man muss auch ganz bewusst bei sich selbst anfangen. Klar - die ersten Schritte sind immer die schwersten, aber - so die Erfahrung von Schmid und Bärisch - man fängt klein an, auf lokaler Ebene, und macht die Erfahrung, dass man aus einer Gruppe Gleichgesinnter ungeheuer viel Energie mitnehmen kann, dass man anfangen kann, Druck aufzubauen, auch auf die Politik, denn „die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen“. Also: „Gleichgesinnte suchen und loslegen“. Dazu gehört auch, den Austausch zwischen Gruppen zu stärken.

Christian Bärisch machte auf besondere Weise Mut: „Wir können von uns mehr verlangen. Wir bleiben unter unseren Möglichkeiten, gerade was Dialog und Überzeugung betrifft.“ Denn was hat der Mensch am Ende davon, dass er etwas tut: „Wir kommen dazu, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist der Benefit. Wir kommen dazu zu erfahren, was Freiheit ist.“ Man war versucht, an Erich Kästner zu denken: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Pfarrer Beyer erinnerte in seiner Begrüßung an die - zum Scheitern verurteilten - Versuche, sich allein durch gute Werke bei Gott ein Guthaben erwerben zu wollen. Was schon Paulus anprangerte. Luther betonte darum den Vorrang des Glaubens: Nicht gute Werke machen den Menschen gut, sondern ein guter, also gläubiger Mensch vollbringt gute Werke. Als Gläubiger tue ich gute Werke, weil sie richtig sind und ich helfen will, nicht, um bei Gott besser dazustehen.

Peter Setzmann saß wieder am Flügel und begleitete den Abend mit ABBA („Andante, Andante“), Richard Rogers („Blue Moon“) und Louis Armstrong („Wonderful world“). Ein Abend übrigens, der wie ein Workshop begann: „Warum sind Sie hier?“, wollten die Referenten von den Besuchern wissen. Die einen interessierte der wissenschaftliche Ansatz des Abends, andere der psychologische, manche gaben zu, sie fühlten sich einfach ohnmächtig angesichts der vielen Krisen, man erhoffte Ansätze, wie man „Menschen in ihrer Blase“ mit Argumenten näher komme. Die Motive waren vielfältig, einer brachte es auf den Punkt: „Das Politische Nachtgebet hat immer interessante Themen.“

Bernd Hempelmann

Diskussionsabend zum Thema „Die Ostdeutschen und die Demokratie“

Bericht zum Politischen Nachtgebet am 2. Februar 2024

Im Politischen Nachtgebet am 12. Januar zum Thema “Die ostdeutschen und die Demokratie“ war die Diskussion zu kurz gekommen. Sie wurde am 2. Februar im Gemeindesaal nachgeholt. Das Interesse war groß. Zu Beginn fassten die Referenten der vorherigen Veranstaltung ihre Kernaussagen zusammen. Roland Löffler, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, nannte die reale wirtschaftliche und soziale Situation in Ostdeutschland gut im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Jedoch fehlten die Zentralen der DAX-Unternehmen im Osten. Die Bevölkerung in Ostdeutschland schätzt die Demokratie, sei aber unzufrieden mit deren Umsetzung. Das Vertrauen in die politischen Institutionen und Parteien sei drastisch gesunken. Demografische und soziale Probleme wie die Überalterung, die Abwanderung von Leistungsträgern und strukturelle und soziale Ungleichheit zwischen den Ballungsräumen und den ländlichen Räumen verstärkten die Unzufriedenheit. Auch Erfahrungen und Prägung in der DDR könnten bei Älteren ein Grund dafür sein. Anfälligkeit gegenüber Populismus sei jedoch kein spezifisch ostdeutsches Phänomen, das gäbe es in ganz Europa. Sein Appell: Politische Gestaltungsmöglichkeiten nutzen und die demokratischen Parteien stärken.

Michael Bartsch, freier Journalist und aufgewachsen in Ostdeutschland, benannte die hiesige Mentalität: „Alles muss anders werden, aber bleiben wie es war.“ Nazistische und neodarwinistische Anschauungen seien nie ganz ausgestorben und bildeten einen Nährboden für Rechtsextremismus. Der Hang, einfache Lösungen für komplexen Probleme zu suchen und Vorgaben von oben zu erwarten, begünstigten populistische und rechtsextremistische Positionen. Dies sei dann kaum durch Fakten zu beeinflussen. Die eigentlichen Probleme würden damit überdeckt. Seine Empfehlung: Nicht in den Chor der Panikmacher einstimmen, in der Krise auch die Chance sehen, Bündnisse „von unten“ zu schließen, zu versuchen, rechtsextremistisch beeinflusste Menschen emotional zu erreichen.

In der anschließenden lebhaften Diskussion, von Rechtsanwalt Wolfgang Kau souverän moderiert, wurde ein breites Spektrum von Gründen, Befürchtungen und Hoffnungen geäußert. Ursachen für das Erstarken populistischer und rechtsextremer Kräfte seien der Verlust an Vertrauen in die politischen Institutionen und in die Medien, eine unzureichende und widersprüchliche Vermittlung politischer Entscheidungen „von oben nach unten“, das Versagen politischer Bildung an den Schulen und die Angst vor krisenbedingten Veränderungen der Lebensumstände. Es gäbe eine große Nervosität und Unsicherheit in Krisenzeiten. Die Auflösung bisher relativ stabiler sozialer Schichtungen, der Wandel von einer geschlossenen in eine offene Gesellschaft verursachten eine wachsende Orientierungslosigkeit. Die bürgerliche Mitte, bisher der stabile Anker der Gesellschaft, verlöre ihren sicheren Wertekanon durch das Einsickern des rechtsextremistischen Gifts auch mittels einer verrohten Sprache. Ein entsprechendes Denken werde salonfähig.

In der Diskussion wurden Ansätze genannt, um solche Krisenerscheinungen zu bewältigen bzw. Lösungen möglich zu machen. Die Politik müsse ehrlich Probleme und Herausforderungen benennen. Kompromisse und das Austarieren von Interessen seien keine Schwäche, sondern ein Wesensmerkmal der Demokratie. Das müsse positiv kommuniziert werden. Es fehle Gelassenheit und Vertrauen in die repräsentative Demokratie. Die Medien sollten dazu beitragen. Hass und Populismus müssten energisch entgegengetreten werden. Das Wort der ostdeutschen Bischöfe, rechtsextremistisches Denkens, wie es von der AfD vertreten wird, sei mit dem Christentum nicht vereinbar, markiere eine rote Linie. Diese Brandmauer gelte der Ideologie, nicht aber den Menschen. Mit Andersdenkenden müsse man im Dialog bleiben. Empathie, Optimismus, Ehrlichkeit seien überzeugender als Hass und Hetze.

Die Resonanz auf diesen Abend war positiv. Es gab die Anregung, die Diskussion in einem ähnlichen Format fortzusetzen.

Anke und Klaus Gaber

Die Ostdeutschen und die Demokratie

Ein Thema, zwei Referenten und ein volles Haus

Dr. Roland Löffler und Michael Bartsch beim Politischen Nachtgebet im Januar zu „Die Ostdeutschen und die Demokratie“ - und eine Fortsetzung am 2. Februar

So viele Besucher hatte unsere Kirche bei einem Politischen Nachtgebet noch nicht oft, vielleicht noch nie gesehen, als Dr. Roland Löffler, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, und der Journalist Michael Bartsch ihre Gedanken zum Thema ausbreiteten: „Die Ostdeutschen und die Demokratie“ - ein Reizthema. Die Debattenlage, sagte Löffler gleich zu Beginn, sei „mit großen Pflastersteinen belegt, die sich gut im verbalen Affekt auf den jeweiligen Gegner schmeißen lassen“. Umso mehr war sein Anspruch, die Diskussion mit großer Sach- und Faktenkenntnis zu versachlichen.

So gebe es laut regelmäßigen repräsentativen Umfragen  nach den Einstellungen in Sachsen unter anderem das „überraschende Ergebnis, dass die Zufriedenheit in Sachsen mit der Demokratie mit 91Prozent sehr hoch“ sei, mit der Umsetzung der Demokratie jedoch deutlich weniger. Das Verhältnis der Ostdeutschen zur Demokratie sei kein ostdeutsches, sondern ein gesamtdeutsches Thema. Und das Erstarken des Extremismus und Populismus sei darüber hinaus nicht nur ein deutsches, sondern europäisches und internationales Problem.

nach den Einstellungen in Sachsen unter anderem das „überraschende Ergebnis, dass die Zufriedenheit in Sachsen mit der Demokratie mit 91Prozent sehr hoch“ sei, mit der Umsetzung der Demokratie jedoch deutlich weniger. Das Verhältnis der Ostdeutschen zur Demokratie sei kein ostdeutsches, sondern ein gesamtdeutsches Thema. Und das Erstarken des Extremismus und Populismus sei darüber hinaus nicht nur ein deutsches, sondern europäisches und internationales Problem.

Aus zahlreichen Untersuchungen führte Löffler zentrale Punkte zusammen. Es fehle an Vertrauen, das Misstrauen der Menschen untereinander habe zugenommen - aber nur mit Vertrauen, auch in die Institutionen, funktioniere Demokratie. Gerade die Ostdeutschen vermissten die Möglichkeit zur Teilhabe an demokratischen Prozessen - sie sind immer noch in vielen Bereichen unterrepräsentiert.

Die ostdeutsche Gesellschaft, konstatierte Löffler, habe „einen harten Wandel von einer geschlossenen Gesellschaft in eine offene erleben und verkraften müssen“. Sie sei „distanzierter mit Formen gesellschaftlicher Selbstorganisation umgegangen“ - sich zu organisieren und zu engagieren, sei aber wichtig in einer Demokratie. Zudem weise das Land „längerfristig strukturelle Defizite“ auf, unerfüllte Erwartungen führten zur Suche nach „Sündenböcken, nicht selten Ausländer, ,die da oben’ oder der Staat“. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung stünden die ostdeutschen Länder „trotz eines sehr erfolgreichen Aufholprozesses weiterhin noch relativ strukturschwach da - das ist keine gute Zukunftsperspektive“.

Im Fazit indes stellte Dr. Löffler fest, dass auch in den ostdeutschen Ländern der Rechtsstaat funktioniere, die Gesellschaft „im Kern intakt“ sei. Dennoch gebe es Unzufriedenheit, Verlustängste, Skepsis. Man brauche einen Konsens und breites Engagement zur Stärkung der Demokratie, klare Debatten ohne Umschweife, die „ohne moralische Vorverurteilungen nach rechts wie links“ an belastbaren Zukunftslösungen arbeiteten, und mehr ostdeutsche Selbstorganisation - ohne sie „wird der ostdeutsche Einfluss in Gesamtdeutschland nicht wachsen“.

Einen stilistisch etwas anderen Ansatz hatte Michael Bartsch, der als Journalist für verschiedene Medien die politische Lage in Sachsen seit Jahren beobachtet. Pointiert, gelegentlich überspitzt und mit feiner Ironie legte er den Finger in die Wunden. „Die Demokratie böte so viele Chancen“, sagte er, „wenn man sie nur praktizieren könnte.“ Dazu gehöre auch Kommunikation zur Entscheidungsfindung, aber das brauche „die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstkritik“, und da sehe er eher Unfähigkeit. Man brauche das Weiterdenken, „aber heute weiß ja jeder alles besser“. Die Diffamierung habe die Beschäftigung miteinander ersetzt.

Eine gute Demokratie wäre „e in Zusammenspiel aus Volkswillen und Expertokratie“. Und es sei wichtig, sich zu engagieren, nahm er auch einen Löffler-Gedanken auf. „Ich habe großen Respekt für alle, die in der Politik den Mut haben, sich zu stellen.“ Das Hauptproblem heutzutage seien Gleichgültigkeit und Apathie.

in Zusammenspiel aus Volkswillen und Expertokratie“. Und es sei wichtig, sich zu engagieren, nahm er auch einen Löffler-Gedanken auf. „Ich habe großen Respekt für alle, die in der Politik den Mut haben, sich zu stellen.“ Das Hauptproblem heutzutage seien Gleichgültigkeit und Apathie.

Dafür sah er durchaus Gründe. Zum Beispiel die Überforderung in einer immer komplexer werdenden Welt; so entstehe die Sehnsucht nach etwas Überschaubarem, das sei aber auch immer eine hermetisch abgeriegelte Welt. Daraus ableiten könne man „die Wahl einer Steinzeit-Partei wie der AfD“. Und er ging auch anders zurück - zu den ersten freien Wahlen 1990 in der DDR. Da habe das Bündnis 90 gerade mal 2,9 Prozent bekommen - „das war ein Arschtritt für die, die sich in der DDR für Veränderung engagiert hatten“. Und es kam der „Beitritt zu einem Staat, der ökonomisch florierte, aber sich in einer Wertekrise befand“. Erkenntnis also: Engagement lohnt sich nicht? Nein, schloss Bartsch: „Machen ist immer besser als gar nichts zu tun.“

Pfarrer Beyer hatte eingangs daran erinnert, dass in der DDR gerade die Kirche oft der einzige Ort gewesen sei, „wo Demokratie wenigstens in Ansätzen gelebt wurde“. Die Vorstellung von Demokratie sei indes im Osten „auch ein bisschen verklärt gewesen“.

Für die musikalische Begleitung hatte Christoph Werneburg am Flügel zur Einstimmung „geheimnisvolle Schranken“ gewählt: „Les bàricades mistérieuses“ von François Couperin. Den Abschluss bildete eine der „Gymnopédies“ von Erik Satie, was mit großer Ruhe einen Kontrapunkt zu setzen suchte nach der doch etwas aufgeheizten Stimmung.

Am Schluss hatte Pfarrer Beyer angesichts der nach zwei ausführlichen Vorträgen fortgeschrittenen Stunde eine kurze Diskussionsrunde angeregt. Das war ein frommer Wunsch - er ging zwar in Erfüllung, ließ aber auch Unzufriedenheit zurück. Die soll nun noch einmal aufgearbeitet werden. Der Gesprächsbedarf war groß an dem Abend, und die Zeit war fortgeschritten. Deshalb gibt es am 2. Februar um 19.30 Uhr im Gemeindesaal das Angebot einer Fortsetzung mit den beiden Referenten. Ohne lange Vorreden, aber mit Zeit für Diskussion.

Bernd Hempelmann, Fotos: Karla Tolksdorf-Hempelmann

Wer den Vortrag von Dr. Löffler nachlesen möchte, kann das hier tun. Er ist auf dieser Webseite eingestellt: Loeffler-Ostdeutsche_und_Demokratie.pdf

Klimagerechte Stadtentwicklung

Dr. Matthias Lerm beim Politischen Nachtgebet am 24. November 2023

Es war ein inspirierender Vortrag, mit dem sich der neue Dresdner Amtsleiter für Stadtentwicklung und Mobilität, Dr. Matthias Lerm, dem zahlreich erschienenen Publikum in unserer Kirche beim Politischen Nachtgebet am 24. November vorstellte. „Klimagerechte Stadtentwicklung“ war das ihm gestellte Thema. Einführend machte er mit Grafiken und Fotos deutlich, wie bedrohlich und bereits für jeden erfahrbar der Klimawandel ist: Extremwetterlagen, Überwärmung der Innenstadt mit gesundheitsgefährdenden Auswirkungen, anhaltende Trockenperioden und absinkende Grundwasserstände, absterbende Bäume. Neben grundsätzlichen Entscheidungen und Taten für einen konsequenten Klimaschutz auf allen Ebenen sind auch Maßnahmen notwendig, die die Klimafolgen begrenzen.

Es war aber auch ein Mut machender Vortrag. Mit vielen Beispielen aus seiner Berufspraxis als Stadtarchitekt in Jena und Magdeburg und auch aus seinem persönlichen Lebensumfeld zeigte er Möglichkeiten zum praktischen Handeln im Großen und im Kleinen. Klimagerechtes Bauen und die Erarbeitung einer städtischen Begrünungssatzung, das Freihalten von Frischluftschneisen und die Schaffung von Grünzügen, Dach- und Fassadenbegrünungen sollen Hitzebelastungen mindern, zu einem gesunden Stadtklima beitragen und die Aufenthaltsqualität in einer verdichteten Stadt verbessern. Denn auch eine ökologisch angemessene Verdichtung der Innenstädte trägt dazu bei, naturnahe Flächen zu erhalten, Energie zu sparen und damit Treibhausgasemissionen zu mindern sowie die städtische Infrastruktur optimal zu nutzen.

Große Bedeutung maß Matthias Lerm der Nutzung des Niederschlagswassers für mehr Grün in unserer Stadt bei. Wie ein Schwamm soll die bebaute Umwelt das Wasser aufnehmen und lange halten. In eindrucksvollen Bildern zeigte er begrünte Dächer, Balkone, Hausfassaden und Gärten, entsiegelte Verkehrsflächen, gepflastert statt asphaltiert oder betoniert, abgestufte grüne Hänge und Böschungen, die einen schnellen Wasserabfluss verhindern, Rückhaltebecken, kleine Teiche und Regenwasserläufe in Gärten, Stadtalleen statt vierspuriger Straßen, selbst „Unkraut“ in den Fugen von gepflasterten Flächen.

Pfarrer Beyer bezog sich eingangs auf Jona, den alttestamentarischen Propheten. Dieser war von Gott nach Ninive, der mesopotamischen Metropole gesandt, um dort den Untergang dieser sündigen Stadt zu verkünden. Als aber König und Bürgerschaft Buße taten, sah Gott von der Bestrafung ab. Gott will, so die Aussage dieser Geschichte, nicht Bestrafung und Untergang der Menschheit, sondern Umkehr und Besserung – eine auch heute aktuelle Botschaft und Trost in scheinbar trostlosen Zeiten.

Peter Setzmann am Flügel wählte in seiner musikalischen Einleitung des Abends das passende Thema zur Stadtentwicklung mit „We built this city“ der Gruppe Starship. In der Diskussion erfuhr Matthias Lerm sehr viel Anerkennung für seinen engagierten Vortrag.

Klaus Gaber

Können wir aus der Geschichte lernen?

Der Historiker Martin Jehne beim Politischen Nachtgebet

Im Oktober schlug der Historiker Professor Martin Jehne beim Politischen Nachtgebet in unserer Kirche einen großen Bogen - vom Altertum bis in die Neuzeit. Kein Wunder: Sein Thema war die Geschichte - und vor allem die Frage: Können wir aus ihr lernen? Eine Frage, die sich gerade in diesen krisen- und kriegsgeschüttelten Zeiten viele stellen. Und am Ende kam Martin Jehne zu dem Schluss: „Ich bin überzeugt, dass man aus der Geschichte lernen kann.“ Aber: Einfach ist das nicht. Und man muss bereit sein für Veränderungen. Und es muss „nicht immer allen zum Segen gereichen“, denn man muss aus dem Gelernten eben auch die richtigen Lehren ziehen.

Zunächst aber zitierte Jehne den römischen Schriftsteller und Gelehrten Cicero - für den war „historia magistra vitae“: die Geschichte die Lehrerin des Lebens. Eine Sicht, die später durchaus ins Wanken geriet. In der Neuzeit seit Ende des 15. Jahrhunderts wende sich der Blick mit dem Wandel und Fortschritt von rückwärts nach vorn. „Je schneller es geht, desto mehr Unerwartetes passiert - die Erwartung wird unberechenbarer.“ Die Hoffnung, dass man aus den Erfahrungen von früher etwas für die Zukunft lernen können, verblasst.

Vor allem in Krisen versuche man sich zurückzuerinnern an frühere, gab Jehne zu bedenken, auch für eine gewisse Zuversicht: „Die alten Krisen sind vorbei, das macht Hoffnung, dass man auch die neue überwindet.“ Wie schwierig es aber sein kann, das Vergangene zu analysieren und auf die Gegenwart anzuwenden, machte Jehne deutlich am Beispiel Joschka Fischer und dem Kosovokrieg. Dort gab es furchtbare Verbrechen und Völkermord. Sollte man militärisch eingreifen? „Ich habe gelernt: Nie wieder Krieg“, sagte Fischer in seiner berühmten Rede. „Aber ich habe auch gelernt: Nie wieder Auschwitz.“ Dieses Dilemma galt es zu lösen…

Jehne jedenfalls deutete das als einen Versuch, aus der Geschichte zu lernen, sich zu verändern und das anderen mitzuteilen. Erkennbar werde aber auch, „wie schwer es ist, das aus der Geschichte Gelernte in die Tat umzusetzen“. Und am besten noch rechtzeitig kritische „Kipppunkte“ zu erkennen und zu vermeiden.

Unser Pfarrer Beyer hatte an diesem Abend recht leichtes Spiel: Denn die Bibel sei, gerade im Alten Testament, auch eine große Geschichtsschreibung - die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, das immer wieder sündigte, dem von Gott immer wieder vergeben wurde - und es folgte ein neuer Sündenfall. Fazit also: Wir lernen nichts aus der Geschichte? Gott habe gelernt, widersprach Pfarrer Beyer. Er erkannte, es muss einen anderen Weg geben, und sandte seinen Sohn zu den Menschen. Und veränderte die Welt.

Peter Setzmann am Flügel nahm an jenem Oktoberabend in seinem musikalischen Auftakt Bezug zu ganz aktueller, dramatischer Geschichte im Nahen Osten - er spielte die israelische Nationalhymne. Später dann passend „Yesterday“ von den Beatles und zum Schluss Leonard Cohens „Halleluja“.

Bernd Hempelmann

Kultur - Kitt oder Sprengstoff der Gesellschaft?

Der Schriftsteller Christoph Kuhn beim Politischen Nachtgebet am 22.9.2023

Da hatte er sich ein großes Thema vorgenommen, der Schriftsteller Christoph Kuhn. Beim Politischen Nachtgebet im September sprach er in unserer Kirche über Kultur. Und nicht nur das - er stellte die Frage, was sie sei: „Kitt oder Sprengstoff der Gesellschaft?“ Fazit in Kürze: Sie ist beides; der Begriff steckt voller verschiedener Bedeutungen und voller Widersprüche, wenn nicht Gegensätze.

„Kultur ist unser tägliches Brot“, sagte Kuhn, „ein gesellschaftliches Grundnahrungsmittel.“ Oder allgemein: „Kultur ist alles, was der Mensch der Natur hinzufügt.“ Aber ein Konsens über den Kulturbegriff sei nicht zu erreichen: „Kultur umfasst das Schöne und das Schreckliche.“ Wie will man auch einen Begriff definieren, der von der „Körperkultur“ über den „Kulturbeutel“, von „Fankultur“ bis „Hochkultur“, „Unkultur“ und „Gegenkultur“, von „Kulturpflanze“ über „Kulturkritik“ und „Kulturkampf“ alles mögliche beschreiben soll. Nicht zu vergessen „Kunst und Kultur“. Die Begrifflichkeiten sind nahezu endlos.

Und so nahm uns der Schriftsteller Kuhn auf sprachlich und intellektuell hohem Niveau mit auf eine „Kul-Tour de force“. Er sprach über die „Ambivalenz der Kultur“, die bewahrend und aufbauend, aber auch zerstörerisch sein könne. Die Kultur bringe die Menschen sowohl zusammen wie auch auseinander - Beispiel: der Fußball, die „Fankultur“; man singt zusammen im Stadion, man prügelt sich draußen vor und/oder nach dem Spiel. Beides gibt es: das Integrierende und die Hooligans unter den Fans. Schwierig, das unter einen „Kulturhut“ zu bekommen.

Das gilt nach Kuhn auch für Kirche und Religion - keine Frage, die beiden gehören zusammen. „Die Kirche hat immer noch eine große Bindungskraft“, meinte er, „aber die Religion hat immer auch Pulverdampf“. Besonders, wenn sie in radikale Hände gerät.

Dann die Sprache, denn natürlich gibt es auch eine „Sprachkultur“. Sie sei „ der elementare Kulturkitt oder Kultursprengstoff“, fand Kuhn und zitierte den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain mit dem schönen Satz: „Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse.“ Worauf sich sogleich die Überlegung anschloss, ob „wir in Deutschland überhaupt noch mit einer Sprache sprechen - blasenbedingt; der Rückzug in die eigene Blase ist keine Lösung“.

Und einem Wort wandte Kuhn sich besonders zu: der Krise. Sie sei immer eine Entscheidungssituation, man könne sie verstärken oder beenden. Deshalb sei der Begriff „Klimakrise“ falsch: „Das Klima verschlimmert sich ständig. Unsere Krise ist die, das zu akzeptieren. Wir sind in einer Krise des Umgangs mit den Schäden, mit unserer Lebensweise.“ Und so kam er schließlich über Kultur und Sprache wieder zurück zur Frage vom Anfang, nämlich bei der Streitkultur: „Ein gelingender Streit kann Gesellschaftskitt sein, wenn ihm der Sprengstoff genommen wird.“ Denn: „Man setzt sich zusammen, um sich auseinanderzusetzen. Wir brauchen eine Kultur des Zuhörens.“

Pfarrer Gabriel Beyer hatte zum Auftakt daran erinnert, dass die Bibel natürlich selbst Teil unserer Kultur ist, und zwar ein ganz wesentlicher. Er nannte die Kirche - egal welcher Konferssion - eine „identitätsstiftende Kraft“ und „die älteste kulturelle Institution, die überdauert hat“. Peter Setzmann am Klavier spielte nicht nur zum Auftakt und Schluss, sondern streute auf Wunsch des Redners auch während des Vortrags immer mal wieder Melodien ein.

Der soll heute auch mal das letzte Wort haben, oder besser Kurt Tucholsky, denn ihn zitierte Christoph Kuhn zum Abschluss: „Danke für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Ich will nicht recht behalten. Diese Sätze sind für die Diskussion bestimmt.“ Ein Ansatz, der bis heute Gültigkeit besitzt - und nicht nur für die „Streitkultur“.

Bernd Hempelmann

„Arme Menschen haben keine Lobby“

Jane Jannke, Redakteurin der Obdachlosen-Zeitung „drObs“, sprach im Juni beim Politischen Nachtgebet

„Wer beschäftigt sich schon gerne mit Elend und Not?“ Diese Frage stellte Jane Jannke, als sie im Juni beim Politischen Nachtgebet sprach. Ihr Thema war Armut und die Frage eher rhetorisch. Denn Armut sei „ein sehr schwieriges und bedrückendes Thema“, und das wird so mancher schon an sich selbst festgestellt haben: Man schaut lieber weg, kauft sich eventuell mit ein bisschen Geld frei - und hat trotzdem noch ein schlechtes Gewissen..jpg)

Jane Jannke beschäftigt sich mit Armut, seit sechs Jahren ist die ausgebildete Journalistin als Redakteurin verantwortlich für die Obdachlosen-Zeitung „drObs“, die im Stadtgebiet von Betroffenen verkauft wird. Sie berichtete, wie schnell man aus geordneten Verhältnissen auf der Straße, in Obdachlosigkeit und Armut landen kann - eine schwere, oft eine psychische Erkrankung, ein Schicksalsschlag, Arbeitslosigkeit, Drogen, Alkohol - das könne auch Menschen treffen, die das nie für möglich gehalten hätten.

„Da kommt ein Prozess ins Rollen, der ist schwer wieder aufzuhalten. Und je länger es dauert, desto schwieriger ist es zurückzukommen.“ Das weiß sie aus vielen, auch eigenen Erfahrungen in ihrem Umfeld. Aber Armut in der Gesellschaft sei nicht in erster Linie ein individuelles, sondern ein strukturelles Problem. „Die Politik, die Gesellschaft muss das angehen.“ Arme Menschen hätten keine Lobby. Aus ihrer Sicht reicht zum Beispiel „das Bürgergeld, das wir jetzt haben, nicht“. Die Diskussion um die Kindergrundsicherung macht sie wütend. Gerade bei Kindern müsse man hinsehen „und was tun, wenn sich abzeichnet, dass es Probleme gibt“. Und dann: Dass man monatelang warten müsse auf einen psychischen Beratungstermin - ein großes Problem.

Kritisch sieht sie die Legalisierung von Cannabis - „das wird die Lage noch verschlimmern“. Die Tafeln sind, obwohl sie natürlich eine wichtige Arbeit leisten, für sie ein „Symbol der Armut“. Man sollte sie nicht brauchen. Ebensowenig wie Menschen, die mit Hartz 4 oder Bürgergeld aufstocken müssen: „Zwei Drittel von denen arbeiten.“ Man solle sich doch einmal in die Lage solcher Menschen versetzen: „Niemand will von 502 Euro im Monat, niemand will auf der Straße leben.“ Aber wichtig sei erstmal, dass man offen über das Problem der Armut diskutiere.

Und die Menschen in Armut müssten eine Stimme haben. Darin sieht auch der Verein „drObs“ mit seiner Zeitung eine seiner Aufgaben. Außerdem unterhält er zwei Sozialarbeiter, berät, gibt Hilfe in prekären Lebenslagen, ist Ansprechpartner, will Menschen helfen, zurückzufinden zu Würde und ins Leben. So hat der Verein auch den Verkauf der Zeitung besser organisiert. Mittlerweile gibt es rund 75 Menschen von jung bis alt, die „drObs“ an festen Stellplätzen anbieten. „Und oft hilft auch ein freundliches Wort“, erklärte Jannke. Nicht nur das Geld zählt, auch die Anerkennung ist willkommen. Anerkennung gab es auch aus dem Kreis der Besucher: Lob für die journalistische Qualität der Zeitung, die doch vor allem von Laien gemacht wird.

Und die Menschen in Armut müssten eine Stimme haben. Darin sieht auch der Verein „drObs“ mit seiner Zeitung eine seiner Aufgaben. Außerdem unterhält er zwei Sozialarbeiter, berät, gibt Hilfe in prekären Lebenslagen, ist Ansprechpartner, will Menschen helfen, zurückzufinden zu Würde und ins Leben. So hat der Verein auch den Verkauf der Zeitung besser organisiert. Mittlerweile gibt es rund 75 Menschen von jung bis alt, die „drObs“ an festen Stellplätzen anbieten. „Und oft hilft auch ein freundliches Wort“, erklärte Jannke. Nicht nur das Geld zählt, auch die Anerkennung ist willkommen. Anerkennung gab es auch aus dem Kreis der Besucher: Lob für die journalistische Qualität der Zeitung, die doch vor allem von Laien gemacht wird.

Unser Pfarrer Beyer hatte am Anfang die entscheidende Frage gestellt: „Wir wollen als Gesellschaft die Abschaffung der Armut - aber wie ist das zu schaffen?“ Wenn einem doch das Thema unangenehm ist und man lieber wegguckt. Aber Jesus habe deutlich gesagt: „Schaut hin und nehmt die Armut weg.“ Peter Setzmann am Flügel hatte sich an diesem Abend für ein Stück aus Robert Schumanns „Kinderszenen“ entschieden: „Bittendes Kind“. Für Auftakt und Abschluss hatte er Begleitung durch Elke Jahn an der Gitarre - „Les baricades mistérieuses“ des französischen Komponisten François Couperin und von Phil Collins die bittere Ballade „Another day in Paradise“.

Bernd Hempelmann

Der Minister und das Sachsentempo

Martin Dulig, zuständig für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, zu Gast beim Politischen Nachtgebet am 26.5.23

„Ohne Kohle, Gas und Öl… wie wird in Sachsen die Transformation der Wirtschaft gelingen?“ Das war das Thema, zu dem Wirtschaftsminister Martin Dulig Ende Mai im Politischen Nachtgebet sprach. Doch es ging nicht in erster Linie um das „ohne“, es ging um das „mit“; und es ging nicht nur um die Transformation der Wirtschaft, es ging um den Umgang mit Veränderungen insgesamt..jpg)

Dass auch Sachsen in Zukunft ohne die fossilen Brennstoffe auskommen muss, steht fest. Aber kann der Weg dahin schnell genug gelingen? Sachsen habe noch eine Menge zu tun, sagte der Minister, der Freistaat habe sich zu lange auf die Kohle konzentriert. Gegen den Bau von Windkraftanlagen gebe es in Sachsen die meisten Bürgerinitiativen. „Es geht nicht darum, ob wir ein Windrad schön finden oder nicht; es geht darum, bei der Energieversorgung unabhängiger zu werden“, der Krieg in der Ukraine habe das umso klarer aufgezeigt.

Nun müsse es noch viel schneller gehen. So wie der Bundeskanzler für Deutschland „mehr Tempo verordnet“ habe, so brauche es auch ein „Sachsentempo“. Und Sachsen hat aus Sicht Duligs gute Voraussetzungen - die Lage mitten in Europa, Kontakte ins westliche Europa, aber auch in den Süden und Südosten, innovative Firmen, die hier an der Technik mit erneuerbaren Energien, auch grünem Wasserstoff arbeiten. „Sachsen kann zeigen, dass wir wirklich ganze Versorgungsketten aufbauen können. Wir haben die Kapazitäten, wir haben die Möglichkeiten, wir müssen sie nur nutzen.“ Und man müsse genügend erneuerbare Energie bereitstellen können - „nicht aus der Politik, aus der Wirtschaft kommt der Ruf danach“. Wichtig sei aber auch, die Menschen mitzunehmen - „ohne Zustimmung in der Bevölkerung, ohne Mehrheiten werden wir das nicht schaffen“.

Der Umgang mit dem Thema der Energieversorgung in den letzten Wochen habe ihm Sorgen gemacht, räumte Dulig ein. „Es geht nicht um Ideologien, es geht um das Machbare.“ Auf die Frage, ob man nicht ehrlich sagen müsse, dass das mit Verzicht zu tun haben werde, sagte Dulig, seine Botschaft sei ja, Verhaltensweisen müssten sich ändern, aber warum müsse das Verzicht bedeuten? Es gehe um mehr Lebensqualität, Energiesicherheit, Mobilität - „der Weg dahin muss nicht nur machbar, er muss auch gerecht sein“. Allein auf Vernunft zu setzen, bringe nach seiner Erfahrung nichts. „Die Menschen müssen sehen, dass sie einen Nutzen haben - dann wächst auch die Akzeptanz.“ Die Bereitschaft, sich einzulassen auf Veränderungen.

Neu beim Politischen Nachtgebet an dem Abend war auch ein Gesprächsangebot in der Kirche, das die Junge Gemeinde angeregt hatte. In Gruppen konnten sich die Besucher zusammenfinden, um über das Gehörte miteinander zu reden. Bis der Pfarrer sie wieder zum gemeinsamen Abschluss zusammenrief.

Neu beim Politischen Nachtgebet an dem Abend war auch ein Gesprächsangebot in der Kirche, das die Junge Gemeinde angeregt hatte. In Gruppen konnten sich die Besucher zusammenfinden, um über das Gehörte miteinander zu reden. Bis der Pfarrer sie wieder zum gemeinsamen Abschluss zusammenrief.

An ein Beispiel für den Mut zur Veränderung aus dem Alten Testament hatte Pfarrer Gabriel Beyer schon bei der Begrüßung erinnert. Als die Israeliten nach Kanaan kamen und dort den einen, ihren Gott mitbrachten gegenüber den althergebrachten Naturgottheiten. Es sei immer wieder Thema im AT, „das unbedingte festhalten Wollen am Alten, am Gewohnten - und der Einladung zum Neuen, das Ungewohnte zu wagen“. Das ließ sich mit dem Lied 395 aus dem Gesangbuch auch schön zum Klingen bringen: „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.“ Ein Text übrigens aus dem Jahr 1989.

Nachdem es so viel um Windkraft und offene Fragen gegangen war, hatte Peter Setzmann am Flügel kein Problem, das zum Schluss mit viel Spielfreude umzusetzen: Bob Dylans „Blowing in the wind“. Zum Auftakt hatte er kraftvoll an eine der ganz Großen im Musikgeschäft erinnert, an Tina Turner, die wenige Tage zuvor gestorben war. Der Titel: „Simply the best“ - und wollen wir das nicht alle?

Bernd Hempelmann, Foto: Karla Tolksdorf-Hempelmann

Ein Nachtgebet mit Führung durch die Heide

Revierförster Thomas Stelzig sprach über die Zukunft unserer Wälder

Für einen Förster sehen die Jahreszeiten am besten so aus: ein schneereicher, kalter Winter, ein feuchtes Frühjahr, ein regenreicher Sommer, ein feuchter Herbst. Mit dem Frühling 2023 war Thomas Stelzig sehr zufrieden. „Das war ein schönes Frühjahr, alles kommt ganz langsam.“ Thomas Stelzig ist als Förster zuständig für das Revier Bühlau in der Dresdner Heide, und er sprach beim Politischen Nachtgebet im April in unserer Kirche über die Zukunft des Waldes. Der hat es nicht leicht in diesen Zeiten, und die Dresdner Heide schon mal gar nicht: massiv genutzt für Freizeit und Erholung, für die Waldbewirtschaftung, bedrängt von Klimawandel und Trockenheit… aber Thomas Stelzig, der hier seit mehr als 30 Jahren für ein Areal von knapp 1500 Hektar zuständig ist, war recht optimistisch: „Den Wald wird es auch in 100 Jahren noch geben“, war er sicher. „Er wird nur ganz anders aussehen als heute.“

Für einen Förster sehen die Jahreszeiten am besten so aus: ein schneereicher, kalter Winter, ein feuchtes Frühjahr, ein regenreicher Sommer, ein feuchter Herbst. Mit dem Frühling 2023 war Thomas Stelzig sehr zufrieden. „Das war ein schönes Frühjahr, alles kommt ganz langsam.“ Thomas Stelzig ist als Förster zuständig für das Revier Bühlau in der Dresdner Heide, und er sprach beim Politischen Nachtgebet im April in unserer Kirche über die Zukunft des Waldes. Der hat es nicht leicht in diesen Zeiten, und die Dresdner Heide schon mal gar nicht: massiv genutzt für Freizeit und Erholung, für die Waldbewirtschaftung, bedrängt von Klimawandel und Trockenheit… aber Thomas Stelzig, der hier seit mehr als 30 Jahren für ein Areal von knapp 1500 Hektar zuständig ist, war recht optimistisch: „Den Wald wird es auch in 100 Jahren noch geben“, war er sicher. „Er wird nur ganz anders aussehen als heute.“

Noch bestehe die Heide zu 47 Prozent aus Kiefern, erzählte Stelzig. Alle zehn Jahre werde Waldinventur gemacht. Doch dieser Baum werde stark zurückgehen - man will wieder mehr Mischwald, standortnahe Laubbäume. Andere Bäume, die fast verschwunden waren, werden wieder gepflanzt, zum Beispiel die Weißtanne: „Sie hatte hier mal zehn bis 15 Prozent, zur Wende gab es noch ganze acht Stück.“ Der Wald wird wieder vielgestaltiger, mit mehr Baumarten.

Dann die Waldschäden durch Stürme. „2017 ging das los“, sagte Stelzig. Trockenheit schwächt viele Bäume, die Stürme werfen sie um. Kranke Bäume fallen auch eher Schädlingen zum Opfer, ein gesunder hingegen hat Abwehrkräfte. Wie auch der Wald insgesamt - ein gesunder Wald sorgt für sich selbst, bei einem angegriffenen muss man nachhelfen. Einen Hektar aufzuforsten, koste zehn- bis 15.000 Euro, rechnete der Förster vor. „Alles Handarbeit, jede neue Pflanze muss von Hand gesetzt werden.“ Dabei achten die Förster in der Heide immer auf Vielfalt, auf jedem Hektar müssen mindestens fünf Baumarten stehen.

Am Schluss fand Thomas Stelzig auch noch den Bogen vom Wald zur Kirche - viel Holz wird nämlich zum Beispiel gebraucht für die Decken und den Dachstuhl. „Ohne den Wald würde diese schöne Kirche hier nicht stehen“, sagte er. Und das mache ihn auch ein wenig stolz, wenn der Baum erst 100 Jahre im Wald gewachsen ist und dann 300, 400 Jahre noch Dienst tut als sichtbares Bauholz in der Kirche.

Da konnte auch unser Pfarrer Gabriel Beyer sehr schön anknüpfen. Lieder aus dem Gesangbuch zu Wald und Natur fand er einige. Und den Baum in der Bibel als Beispiel für den Menschen. Weil Lied und Wald eben einfach zusammengehören, hatte Peter Setzmann am Klavier an diesem Abend Verstärkung: Die Sängerin Anett Ziller trug drei Stücke vor, vom „Vöglein im hohen Baum“ über „Dich, Du schöner Wald“ bis zu „O Täler weit, o Höhen“.

Da konnte auch unser Pfarrer Gabriel Beyer sehr schön anknüpfen. Lieder aus dem Gesangbuch zu Wald und Natur fand er einige. Und den Baum in der Bibel als Beispiel für den Menschen. Weil Lied und Wald eben einfach zusammengehören, hatte Peter Setzmann am Klavier an diesem Abend Verstärkung: Die Sängerin Anett Ziller trug drei Stücke vor, vom „Vöglein im hohen Baum“ über „Dich, Du schöner Wald“ bis zu „O Täler weit, o Höhen“.

Und am nächsten Morgen lud Revierförster Stelzig noch zu einer Führung durch die Heide an - knapp zwei Stunden bei schönstem Sonnenschein zeigte er viele Beispiel für das, was er am Vorabend in der Kirche berichtet hatte.

Bernd Hempelmann

Warum und wie sich Christen einmischen können

Superintendent Albrecht Nollau zur Frage „Kann Kirche unpolitisch sein?“ im Politischen Nachtgebet am 31.3.2023

Mehrmals war die Rede von Dilemmata, als Albrecht Nollau, Superintendent für Dresden-Nord, Ende März im „Politischen Nachtgebet“ in unserer Kirche sprach. „Kann Kirche unpolitisch sein?“, war die Frage, die er in seinem Thema stellte. Und da streiten sich eben die Geister - die einen fordern, Politik habe in der Kirche nichts zu suchen, man suche einen Ort der Gemeinschaft, wolle „zur Ruhe kommen“ im Gottesdienst; die anderen wollen und müssen sich engagieren: für Klimaschutz, für Flüchtlinge und den Umgang mit ihnen, für Frieden und im Streit um Waffenlieferungen…

Nollau räumte ein, für beide Positionen gebe es Argumente. Er erinnerte sich an einen Hinweis in einem Kirchen-Schaukasten: „Hier gibt es keine Politik von der Kanzel“ - was von den einen mit Erleichterung, von den anderen mit Empörung aufgenommen worden sei.

Nollau räumte ein, für beide Positionen gebe es Argumente. Er erinnerte sich an einen Hinweis in einem Kirchen-Schaukasten: „Hier gibt es keine Politik von der Kanzel“ - was von den einen mit Erleichterung, von den anderen mit Empörung aufgenommen worden sei.

Also was tun? Nollau stellte klar, die Kirche - wenn auch eine große, wichtige Institution - habe keine konkrete politische Macht: „Sie ist keine Partei, ist in keinem Parlament.“ Gleichwohl gebe es Christen in politischen Parteien und mit unterschiedlichen Einstellungen. So sei die Kirche zugleich Gemeinschaft und aber auch vielfältig, ein Ort der Debatte, möglichst „im herrschaftsfreien Dialog“. Wo man sich auseinandersetzen könne, ohne sich anzuschreien. Sie beteilige sich an Debatten und Demonstrationen, aber „die Kirche kann nicht Gewalt zur Durchsetzung von Forderungen anwenden - wir haben das Wort und nur das Wort“.

Die Predigt bedürfe deshalb besonderer Aufmerksamkeit, argumentierte Nollau. „Politikschelte hat auf der Kanzel nichts zu suchen, die Fürbitte für politisch Verantwortliche schon.“ Denn die Politik betreffe alle Menschen. Sie sei „die Gestaltung des Zusammenlebens durch Regeln und Kommunikation und eine Technik, unterschiedliche Interessen zu verbinden“. Die Kirche sei Teil eines Netzwerks zwischen engagierten Menschen, meinte Nollau, aber immer sollte erklärbar sein, „warum wir als Christen uns einmischen, mitreden, protestieren - immer in Bezug zur Bibel“.

Dort konnte er auf den Propheten Amos aus dem Alten Testament verweisen, der im fünften Kapitel eine - heute würde man sagen - bittere, sozialkritische Analyse seiner Zeit beschrieb und erkannte, Ungerechtigkeit führe ins Verderben und die Frage der Gerechtigkeit sei fest verbunden mit der Beziehung zu Gott. Nollau erinnerte aber auch an den Römerbrief, Kapitel 13, wo Paulus schreibt: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott.“ An diesem Satz habe man sich gerieben als Junge Gemeinde in der DDR, „daran haben wir geknabbert“.

Als einen „geschlossenen Zirkel, der sich nur um sein eigenes Heil kümmert“, könne sich die Kirche heute nicht sehen, zog Nollau sein Fazit. Zwar habe Jesus gesagt „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, aber Gott habe sich durch ihn mit dieser Welt eingelassen - „und wir leben in ihr“.

Unser Pfarrer Gabriel Beyer hielt sich klug zurück in seiner Einführung des Superintendenten - denn es müssen nicht zwei Theologen ausführlich über dasselbe Thema sprechen. Er sagte aber klar: „Wir wollen Sie ermutigen, Ihre Meinung als Christen im öffentlichen Diskurs zu vertreten. Damit Christen gut vernehmbar sind. Welche Rolle die Kirchen im Land spielen, hängt wesentlich an der Vernehmbarkeit der Christen.“ Den musikalischen Akzent setzte wieder mal Peter Setzmann, der an dem Abend hintersinnig den Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ anstimmte. Zur Begrüßung hatte er überraschend an der Orgel Platz genommen. Geheimnisvolle Töne, scharfe Übergange wurden zur Titelmelodie des TV-Films „Das Boot“, ein Antikriegsdrama. Denn wer heute über Politik sprechen will, für den ist das Thema Krieg nicht weit.

Bernd Hempelmann

Vom Reden zum Handeln

Anne-Kristin Römpke, Umweltpsychologin und Schöpfungsbeauftragte der Landeskirche, beim „Politischen Nachtgebet“ am 10.2.23

Das muss das Ziel sein: der grüne Hahn. Es ist ein Umweltsiegel, das die evangelische Kirche vergibt für Gemeinden, die besonders aktiv sind für den Schutz der Umwelt - oder sagen wir es etwas biblischer: den Schutz der Schöpfung. Dafür setzt sich Anne-Kristin Römpke ein, Umweltpsychologin und Schöpfungsbeauftragte in der evangelischen Landeskirche Sachsen. Im Februar war sie beim „Politischen Nachtgebet“ in unserer Kirche zu Gast - ihr Thema: Vom Reden zum Handeln.

Oft kein leichter Schritt. „Sich richtig verhalten oder sich für die Schöpfung einsetzen ist gar nicht so leicht“, gab Anne-Kristin Römpke zu. Es wollen ist das eine, es tun das andere. Die Schöpfungsbeauftragte hatte deshalb ganz konkrete Tipps parat, was jeder für sich tun kann, was in der Gemeinde geschehen kann, was die Kirche insgesamt tut. Ein Hinweis war ihr wichtig: „Fragen Sie sich, was ist für uns am wichtigsten, wie einfach ist das umzusetzen.“ Und man dürfe sich nicht gleich am Anfang zu viel zumuten: „Das senkt die Motivation.“

Oft kein leichter Schritt. „Sich richtig verhalten oder sich für die Schöpfung einsetzen ist gar nicht so leicht“, gab Anne-Kristin Römpke zu. Es wollen ist das eine, es tun das andere. Die Schöpfungsbeauftragte hatte deshalb ganz konkrete Tipps parat, was jeder für sich tun kann, was in der Gemeinde geschehen kann, was die Kirche insgesamt tut. Ein Hinweis war ihr wichtig: „Fragen Sie sich, was ist für uns am wichtigsten, wie einfach ist das umzusetzen.“ Und man dürfe sich nicht gleich am Anfang zu viel zumuten: „Das senkt die Motivation.“

Hilfreich ist es, das hat sie festgestellt, wenn man sich in einer Gruppe zusammentut. Auch der Kirchenvorstand habe einiges in der Hand - z.B. bei den Beschaffungsrichtlinien auf „fairen“ Einkauf, regionale Produkte, Nachhaltigkeit zu achten. Das müsse auch nicht unbedingt teurer sein. Es biete sich an, den Umweltgedanken systematisch anzugehen: „Wie ist das in unserer Gemeinde?“ Was können wir ändern, was verbrauchen wir, auch an Energie, wie sind wir unterwegs, worauf könnten wir bei der Gestaltung von Freizeiten achten…

Die beiden großen Kirchen in Deutschland seien mit 60 Milliarden Euro im Jahr der zweitgrößte Konsument im Land, sagte Römpke - da mache es schon Sinn, über das Konsumverhalten nachzudenken: „Was kann auch unsere kleine Gemeinde beitragen, was kann sie tun?“ Das systematisch anzugehen, dazu brauche es „eine stabile Gruppe“, wusste Römpke zu berichten. Aber es habe sich auch gezeigt, dass gerade Umweltprojekte auch ganz neue Leute an eine Kirchgemeinde heranführen könnten.

Zahlreiche Ansätze und praktische Hilfen gibt es auch von der Landeskirche, zum Beispiel den ökumenischen Weg, den Transformationskonvent, den sozial-ethischen Ausschuss der Synode; und ganz konkret das grüne Datenkonto, ein online-Angebot für Gemeinden. Zudem beschäftigen sich die Kirchen in vielen Formaten mit der Bedrohung der Schöpfung - in der Seelsorge, in Gebeten, Fürbitten, bei der Kollekte, in Klima-Andachten. Bei denen lag Sachsen im vergangenen Jahr bundesweit vorn, sagte Römpke. Von einem Gesetz zum Klimaschutz allerdings sei die Landeskirche Sachsen noch weit entfernt - „in zwei Jahren soll es erst ein Konzept geben“. Bundesweit hat die evangelische Kirche das Ziel formuliert, bis 2035 klimaneutral zu sein.

Mit dem Lied 495 aus dem Gesangbuch hatte Pfarrer Gabriel Beyer den Tenor des Abends gut getroffen: „Gib, dass ich tu mit Fleiß, was mir zu tun gebühret.“ Und: „Gib, dass ich’s tue bald, zu der Zeit, da ich soll, und wenn ich’s tu, so gib, dass es gerate wohl.“ Peter Setzmann am Flügel gab musikalisch dem Abend den ganz großen Rahmen mit Max Regers Choral „Morgenglanz der Ewigkeit“.

Bernd Hempelmann

Die Sehnsucht nach einer besseren Welt

Dr. Matthias Stiehler beim „Politischen Nachtgebet“ am 10.1.2023

Es ging um zutiefst Menschliches. Die „Sehnsucht nach einer besseren Welt“. Mit diesem Thema kam Dr. Matthias Stiehler im Januar zum „Politischen Nachtgebet“ in unsere Kirche. Das mache den Menschen aus: „Sehnsucht ist eine Kraft, die unserem Leben Energie gibt und uns für eine bessere Welt einsetzen lässt.“ Dieses Gefühl in uns, dass es noch mehr geben muss. „Warum sollten wir das nicht erreichen, warum sollten wir das nicht anstreben?“ Einem solchen Gedanken wird sich wohl jeder anschließen - diesen Wunsch hat man, im privaten Leben wie für die ganze Gesellschaft. Aber kann er auch erfüllt werden?

Es ging um zutiefst Menschliches. Die „Sehnsucht nach einer besseren Welt“. Mit diesem Thema kam Dr. Matthias Stiehler im Januar zum „Politischen Nachtgebet“ in unsere Kirche. Das mache den Menschen aus: „Sehnsucht ist eine Kraft, die unserem Leben Energie gibt und uns für eine bessere Welt einsetzen lässt.“ Dieses Gefühl in uns, dass es noch mehr geben muss. „Warum sollten wir das nicht erreichen, warum sollten wir das nicht anstreben?“ Einem solchen Gedanken wird sich wohl jeder anschließen - diesen Wunsch hat man, im privaten Leben wie für die ganze Gesellschaft. Aber kann er auch erfüllt werden?

Dr. Stiehler hat fünf Bücher geschrieben, in denen es um Religion geht und um Partnerschaft, er ist Theologe, Erziehungswissenschaftler, Psychologischer Berater und arbeitet im Gesundheitsamt der Stadt. In seinem Vortrag ging er zurück bis in die Romantik: Da war die Sehnsucht ein zentraler Gedanke - die Vorstellung eines idealen Zustands, der erträumt wird, aber zugleich unerreichbar ist. Das unterscheidet sie von der Hoffnung - da ist Erfüllung möglich.

Während man sich in der Romantik dem Weltschmerz ergab, ist man heute bereit zu handeln. „Wir sind überzeugt, dass wir die Welt besser machen können, wenn wir es nur richtig anpacken. Und wir sind auch bereit, dafür einzutreten - zum Beispiel für soziale Gerechtigkeit, gegen den Klimawandel, gegen das Elend in der Welt.“ Die Sehnsucht nach einer idealen Welt indes sei nicht erfüllbar - man neige dazu, immer zu fordern, „die anderen“ müssten sich ändern, damit alles besser wird; man müsse aber auch bei sich selbst kritisch hinschauen.

„Sehnsüchte sind unser Wissen vom Guten, Wahren und Schönen.“ Ein Ideal, das es nicht gibt - an dem man verzweifeln, gegen das man revoltieren kann. „Warum gelingt nicht das, was doch alle wollen?“ Die daraus resultierende Enttäuschung sei „Ursache für endlosen Zwist, für endlosen Streit, für endlosen Krieg, für endlosen Terror“.

So bleibt zwischen der Sehnsucht und ihrer Unerfüllbarkeit eine Spannung, eine Enttäuschung, die es auszuhalten gilt. „Auch das ist Menschsein“, sagte Dr. Stiehler. „Das Wissen um die Grenzen des Erreichbaren.“ Der Weg sei keineswegs der der Resignation. Man dürfe aber das Machbare nicht aus den Augen verlieren. Und nicht darauf verfallen, sich nicht in irgendeiner Weise an sich selbst oder anderen abzureagieren. Er trete ein für ein „pragmatisches Handeln, das dennoch in Kontakt mit den eigenen Sehnsüchten bleibt und nicht in Gleichgültigkeit verfällt“.

„Die Sehnsucht treibt uns in unserem Leben an“, hatte auch Pfarrer Gabriel Beyer in seiner Einleitung des Abends gesagt. Und die Bibel wecke die Sehnsucht nach einem Leben, wie Gott es sich vorgestellt habe. Mit den Fragen von Sehnsucht, Hoffnung und dem Wunsch nach einer besseren Welt befasste sich musikalisch Peter Setzmann am Klavier. „Imagine“ von John Lennon spielte er an, Louis Armstrongs Vision einer „wonderful world“, aber auch „Sag mir, wo die Blumen sind…“ mit der passenden Zeile: „Wann wird man je versteh’n?“

Bernd Hempelmann

Politisches Nachtgebet vom 18.11.2022

Eine zukunftsgerechte Finanzpolitik

Gast: Peter Teichmann, Direktor am Sächsischen Rechnungshof

„Was schulden wir der Zukunft?“ Gedanken zu einer zukunftsgerechten Finanzpolitik wollte sich im Politischen Nachtgebet des Monats November Peter Teichmann machen. Er ist einer der Direktoren beim Sächsischen Rechnungshof und kennt sich bestens aus im Geflecht der Haushalte und Rücklagen von Freistaat, Städten, Kreisen und Gemeinden. So habe der Freistaat derzeit einen Haushalt von 21 Milliarden Euro, davon 14 Milliarden aus Steuereinnahmen, erklärte der Fachmann, die Haushalte der Kommunen beliefen sich auf 11 Milliarden. Hinzu kommen die Vermögen. Der Rechnungshof prüft, ob dieses Geld auch immer sinnvoll eingesetzt wird. „Überall, wo öffentliche Gelder drinstecken, muss eine Prüfung möglich sein“, sagte Teichmann - so zum Beispiel auch beim Landtag, den Fraktionen, dem MDR… Der Rechnungshof kann auf Missstände hinweisen, Verbesserungsvorschläge machen, hat aber keine rechtliche Möglichkeit, Maßnahmen durchzusetzen.

Während die Kommunen mit einem Sachvermögen im Wert von rund 36 Milliarden Euro recht gut dastehen, hat der Freistaat, obwohl er, wie Teichmann lobend erwähnte, in den letzten Jahren Schulden abgebaut habe, „mehr Schulden als Sachvermögen“ - einer der Gründe seien die Pensionsverpflichtungen und Hilfen im Krankheitsfall für seine Beamten. Angespart seien 8,7 Milliarden, der Bedarf werde sich auf 16 bis 18 Milliarden Euro belaufen. (Dennoch plädierte Teichmann eindeutig für das Beamtentum - der Staat könne nicht verzichten auf loyale, unabhängige handelnde Mitarbeiter.) Aber um die Lücke zu schließen, müsse angespart werden.

Während die Kommunen mit einem Sachvermögen im Wert von rund 36 Milliarden Euro recht gut dastehen, hat der Freistaat, obwohl er, wie Teichmann lobend erwähnte, in den letzten Jahren Schulden abgebaut habe, „mehr Schulden als Sachvermögen“ - einer der Gründe seien die Pensionsverpflichtungen und Hilfen im Krankheitsfall für seine Beamten. Angespart seien 8,7 Milliarden, der Bedarf werde sich auf 16 bis 18 Milliarden Euro belaufen. (Dennoch plädierte Teichmann eindeutig für das Beamtentum - der Staat könne nicht verzichten auf loyale, unabhängige handelnde Mitarbeiter.) Aber um die Lücke zu schließen, müsse angespart werden.

Auch seien viele Aufgaben, die die öffentliche Hand anbiete, nicht „verursachergerecht finanziert“, heißt: nicht kostendeckend - zum Beispiel die Krippen- und Kita-Versorgung, Bibliotheken. Es gebe zwei Möglichkeiten - mehr einnehmen, also die Beiträge erhöhen, oder einsparen, also „die Standards prüfen“, eventuell das Angebot verringern. Beides wenig erfreuliche Alternativen. Umso mehr plädierte Teichmann dafür, dass man Entscheidungen über Finanzen und den Einsatz von Geldern „demokratisch, transparent und nachhaltig“ treffen müsse. Frage: Was wollen wir erreichen, wo wollen wir hin? „Ganz wichtig: Man muss die Menschen mitnehmen.“ Und es brauche eine Erfolgskontrolle.

Zudem findet Finanzplanung unter geänderten Rahmenbedingungen statt - etwa der demografische Wandel, die Folgen des Klimawandels. Neue Schulden dürften nur noch aufgenommen werden, wenn es einen realistischen Tilgungsplan gebe. Und überhaupt müssten sächsische Kommunen sich erstmal Klarheit über ihr Vermögen und ihre Haushaltslage verschaffen. Viele kämen schon länger mit ihren Jahresabschlüssen nicht hinterher. Zur Frage nach der Zukunft kommen also ganz offensichtlich auch solche nach einer soliden Finanzpolitik für die Gegenwart und die Aufarbeitung finanzieller Altlasten aus der Vergangenheit. Mit der Lösung müsse man „am besten schon heute beginnen“.

Musikalisch begleitet wurde der Abend wieder von unserem Organisten Peter Setzmann, der mit dem Zukunftstraum „Somewhere over the Rainbow“ den Schlusspunkt setzte. Eingeleitet hatte Pfarrer Gabriel Beyer den Abend mit einer Reihe von Bibelstellen, in denen es um Geld, um Zins und Abgaben geht. Sein Fazit: „Wenn Dir jemand von seinem Geld gibt, hast Du verantwortungsvoll damit umzugehen - das gilt auch für den Staat.“ Bernd Hempelmann

Politisches Nachtgebet vom 14.10.2022

„Frieden schaffen mit mehr Waffen? - Die Friedensarbeit der evangelischen Kirche und der Krieg in der Ukraine“

Gast: Michael Zimmermann, Beauftragter der sächsischen Landeskirche für Friedens- und Versöhnungsarbeit

Zu diesem Thema war der Beauftragte der sächsischen Landeskirche für Friedens- und Versöhnungsarbeit Michael Zimmermann in unserer Kirche zu Gast.

In seinen einleitenden Worten wies Pfarrer Beyer darauf hin, dass in der christlichen Botschaft der Frieden mit Gerechtigkeit verbunden ist, dass Jesus einen Frieden zusagt, der mehr als irdischer Frieden ist, uns aber auch auffordert, dem Bösen zu widerstehen. Das sollte uns nicht nur bewegen, wenn ein Konflikt, wie in der Ukraine, uns sehr nahegeht, wenn unsere Freiheit und unser Wohlstand bedroht werden.

Hier schloss Michael Zimmermann in seinem Vortrag.jpg) unmittelbar an, indem er an die vielen gegenwärtigen Kriege und Konflikte in der Welt erinnerte, an die wir uns gewöhnt haben, an tote Flüchtlinge im Mittelmeer und an den EU-Außengrenzen und an jene, die an Folgen von Kriegen verhungern oder vertrieben werden.

unmittelbar an, indem er an die vielen gegenwärtigen Kriege und Konflikte in der Welt erinnerte, an die wir uns gewöhnt haben, an tote Flüchtlinge im Mittelmeer und an den EU-Außengrenzen und an jene, die an Folgen von Kriegen verhungern oder vertrieben werden.

Aber auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft habe der gegenwärtige Krieg in der Ukraine deutliche Spuren hinterlassen. Es erschrecke ihn, wie eine Militarisierung des Denkens um sich greift, wie in einer Hau-Ruck-Aktion ein milliardenschweres Aufrüstungsprogramm ohne eine gesellschaftliche und parlamentarische Diskussion beschlossen wurde, Rüstungskontrollgesetze relativiert werden, der Einsatz von Kampfdrohnen akzeptabel erscheine und die atomare Abschreckungsdoktrin wieder hoffähig wird.

Er erinnerte an den Beschluss der Ev. Bundessynode von 1987, die eine Absage an Geist, Logik und Praxis der Abschreckung durch Massenvernichtungswaffen beschloss.

Ähnliche Erklärungen und Beschlüsse zu Gerechtigkeit und Frieden haben der Ökumenische Rat der Kirchen, die EKD und die Synode der sächsischen Landeskirche in der Vergangenheit mehrfach wiederholt.

Zuletzt hat auch die im September in Karlsruhe tagende Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen zu diesem Krieg Stellung genommen und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt.

Bei der aktuellen Krise, ist die Haltung der Kirchen aber oft weniger eindeutig. Die Konferenz der Kirchenleitungen der EKD betonte am 24. März 2022 das Recht auf Selbstverteidigung der Ukraine gegen den russischen Aggressor, warnte aber vor einem Hass auf Russen.

Der Friedensbeauftragte des Rates der EKD, Bischof Kramer, sagte einschränkend: „Ich halte die Waffenlieferungen durch unser Land weiterhin für falsch“.

Und der ev. Militärbischof forderte, die Kirche müsse ihre Haltung der Realität anpassen.

Um unsere Realität ging es Zimmermann im zweiten Teil seiner Ausführungen. Es gehe um Menschen, um ihre Leiden, um ihr Leben, das dürfe in einer politisch und ideologisch aufgeladenen, von Schuldzuweisungen belasteten Reaktion auf diesen Krieg nicht vergessen werden. Es gehe aber auch darum, was dieser Krieg mit uns macht, um unsere Friedensfähigkeit, um die Erkenntnis, dass Frieden nicht durch Waffen erreicht wird, um die Einübung von Gewaltfreiheit, auch in der Sprache. Wir könnten diese aber nicht von den Betroffenen einfordern. Diese Dilemmata müssten wir aushalten und miteinander reden, nicht gegeneinander und das nicht in der Kriegsrhetorik.

Kritisch und in den Meinungen gespalten war dann auch die Diskussion, die das bekannte Meinungsspektrum widerspiegelte: von einer kategorischen Ablehnung von Waffenlieferungen und einer historischen Schuldzuweisung an die NATO bis zur vehementen Befürwortung auch einer bewaffneten Unterstützung der Ukraine und zur Rechtfertigung atomarer Abschreckung angesichts dieser völkerrechtswidrigen Aggression. So blieb am Ende die Frage offen: Wie viel Wirkung nach außen hat die Kirche in Friedensfragen?

Politisches Nachtgebet vom 16.9.2022

„…bitte wenden“: Prof. Udo Becker und Dr. Jürgen Bönninger beim Politischen Nachtgebet

Zwei Männer, die sich beruflich mit dem Autoverkehr beschäftigen. Einer mit Autos und Umwelt, der andere mit Autos und Technik. Beide von der TU Dresden. Und beide waren im September bei uns zum Politischen Nachtgebet in der Kirche. Thema: „Verkehr in der Sackgasse - bitte wenden“. Und obwohl der Verkehrsökologe Prof. Udo Becker und der Diplomingenieur Dr. h.c Jürgen Bönninger aus ganz verschiedenen Richtungen sich dem Thema Verkehr widmen, bei einem waren sie sich einig: Eine Verkehrswende muss und wird kommen, und sie wird tiefgreifend sein.